Wählen, ohne die Wahl zu haben – das Rätsel der Amtsgerichtspräsidienwahl Olten-Gösgen

Die Wiederwahl der Amtsgerichtspräsidenten sorgt für Verwirrung: Wahlzettel ohne Alternativen, keine Gegenkandidaturen und keine Erklärungen. Ein System mit Tradition, das gut ausgedacht ist, aber dringend besser kommuniziert werden sollte.

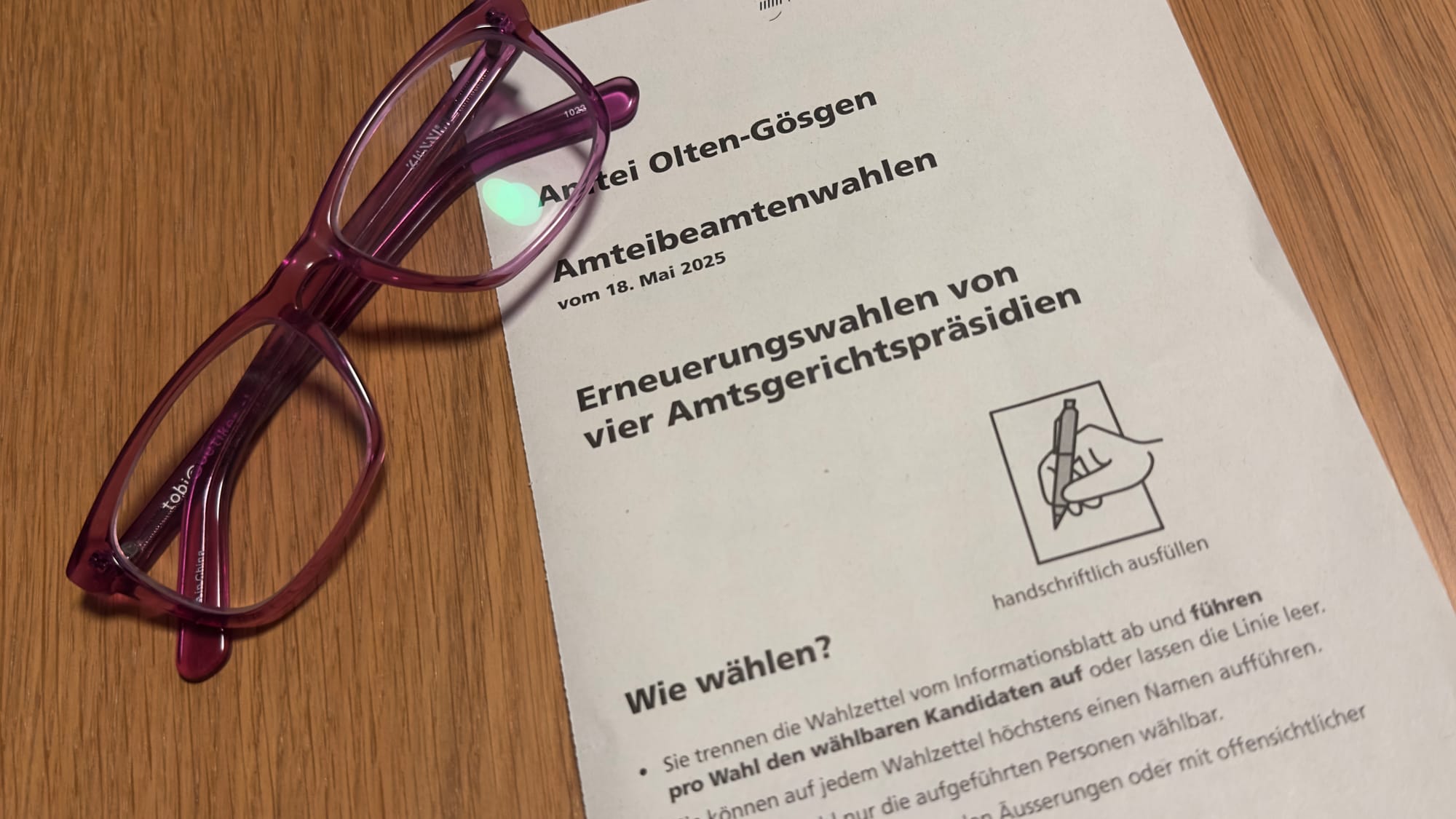

Das Überraschungspaket im Briefkasten

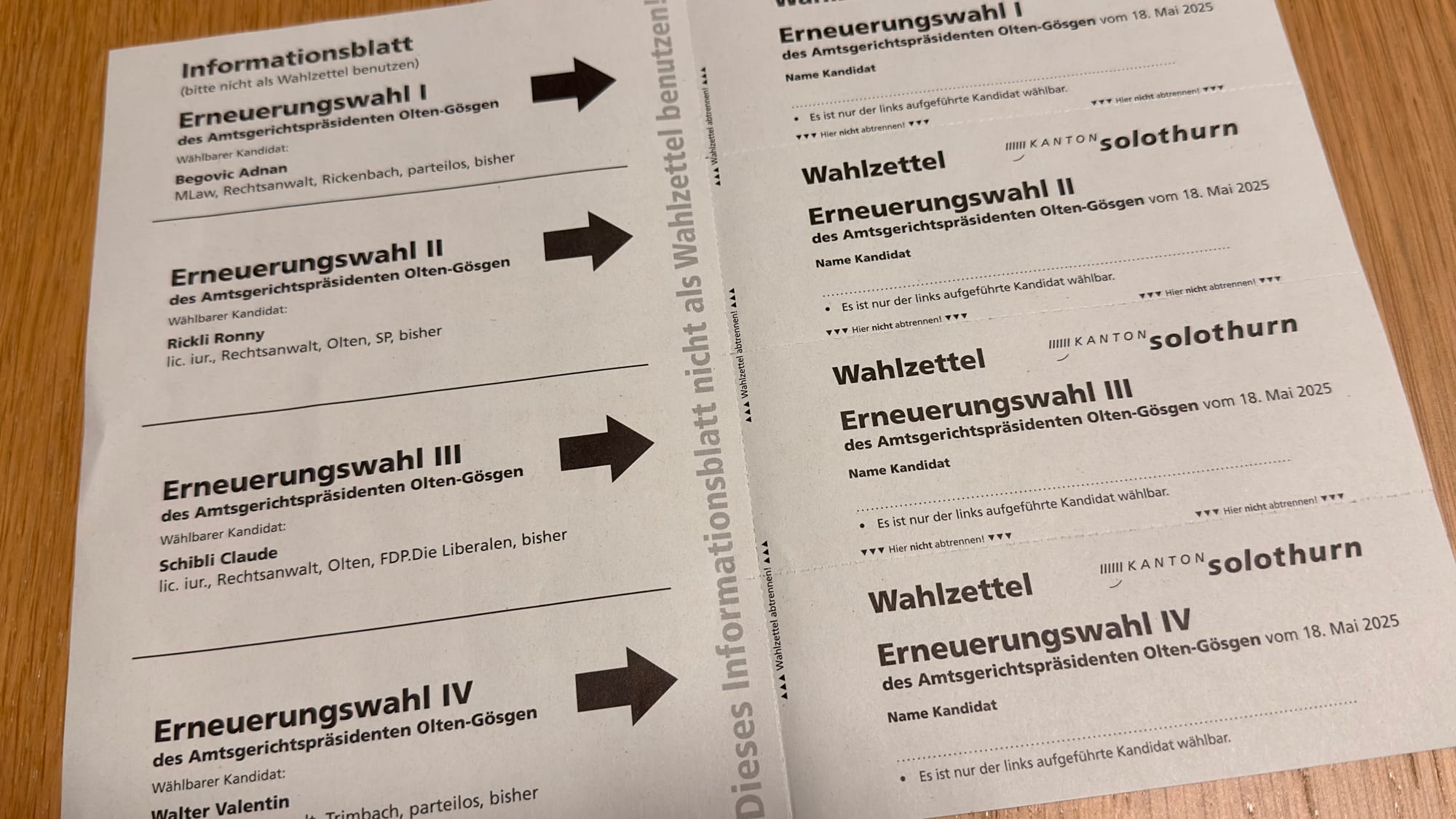

Ich öffne das Wahlcouvert für die Wahl der vier Amtsgerichtspräsidien von Olten-Gösgen und staune: ein doppelseitig bedruckter Wahlzettel, der nur die vier bisherigen Amtsinhaber auflistet, mit dem Hinweis, dass nur diese wählbar seien – in diesem Fall ausschliesslich Männer. Ich habe Fragen! Wo sind die Gegenkandidaturen? Warum stehen keine Frauen zur Wahl? Ist das überhaupt eine Wahl, wenn die Auswahl schon vorweggenommen ist?

Es ist so vorgeschrieben!

Nach etwas Googlerei finde ich den Regierungsratsbeschluss vom August 2024 und das darin erwähnte Gesetz über die politischen Rechte. Damit kommt etwas Licht ins Dunkel. Bei Erneuerungswahlen für Positionen mit besonderen Wählbarkeitsvoraussetzungen – wie zum Beispiel einem Jurastudium – gilt Folgendes: Treten die bisherigen Amtspersonen wieder an, gibt es für den ersten Wahlgang keine Ausschreibung und keine Möglichkeit für Gegenkandidaturen. Die bisherigen Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber sind die einzigen Wahlmöglichkeiten. Allerdings: Gewählt ist nur, wer mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht. Schafft dies eine kandidierende Person nicht, gibt es einen zweiten Wahlgang. Für diesen wird die Stelle dann öffentlich ausgeschrieben und es können sich weitere Personen zur Wahl stellen.

Stabilität vor Wettbewerb

Doch warum dieses komplizierte System? Dient es der reinen Besitzstandswahrung für etablierte Richter:innen? Nein, das wäre zu kurz gegriffen. Dahinter steckt eine wohlüberlegte demokratiepolitische Designentscheidung. Die Justiz als dritte Gewalt im Staat braucht eine besondere Unabhängigkeit, um ihre Kontrollfunktion gegenüber Politik und Verwaltung effektiv wahrnehmen zu können. Richterinnen und Richter sollen auch heikle Entscheide fällen können, ohne ständig den nächsten Wahlkampf fürchten zu müssen. Das Wahlverfahren stärkt ihre Unabhängigkeit. In den USA beispielsweise werden oberste Richterinnen und Richter sogar auf Lebzeiten ernannt, um dieses Ziel zu erreichen. Das Solothurner Modell ist deutlich weniger krass, geht aber mit der Bevorteilung der Bisherigen in eine ähnliche Richtung: Es soll Stabilität und damit Unabhängigkeit fördern.

Demokratie stärken durch mehr Information

Das Problem ist nur: Nichts davon wird in den zugesandten Wahlunterlagen erklärt. So wie die Unterlagen daherkommen – ohne jede Erläuterung der Regeln und ihrer Hintergründe – lösen sie wohl bei vielen Wählenden nur Stirnrunzeln und Konsternation aus. Statt das Vertrauen in die Institutionen zu stärken, werden Zweifel gesät.

Dabei wäre es nicht kompliziert. Die zur Wiederwahl stehenden Amtspersonen könnten einen kurzen Tätigkeitsbericht der letzten vier Jahre, ergänzt durch ein persönliches Portrait, vorlegen. Der Kanton würde zudem in einem kurzen Text erklären, warum es im ersten Wahlgang keine Auswahl gibt und was man tun kann, wenn man mit der aktuellen Person nicht zufrieden ist*. Die Wählenden würden sich dadurch wertgeschätzt fühlen und nicht bloss als notwendiger Teil eines formalen Verwaltungsaktes. Den Verschwörungserzählungen wäre der Nährboden entzogen.

Demokratische Prozesse, auch wenn sie komplex sind, müssen für alle verständlich und nachvollziehbar sein. Nur so bleibt das Vertrauen in unsere Demokratie erhalten.

* den Wahlzettel leer einlegen